「歌の表現力を上げるために、ビブラートを習得したい!」

「なんとなくビブラートを使っているけど、やり方は合っているの?」

豊かな響きが加わり、歌の表現力を高める効果をもつビブラート。ビブラートを有効に使って自分の歌声をより魅力的にしたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、ビブラートの出し方や練習方法に加え、ビブラートが素敵な歌手を紹介しています。

この記事を読むことで、自分に合ったビブラートの練習方法が分かり、歌の表現力をより高めることができるでしょう。

ビブラートが上手になりたい人はぜひチェックしてみてください。

ビブラートとは

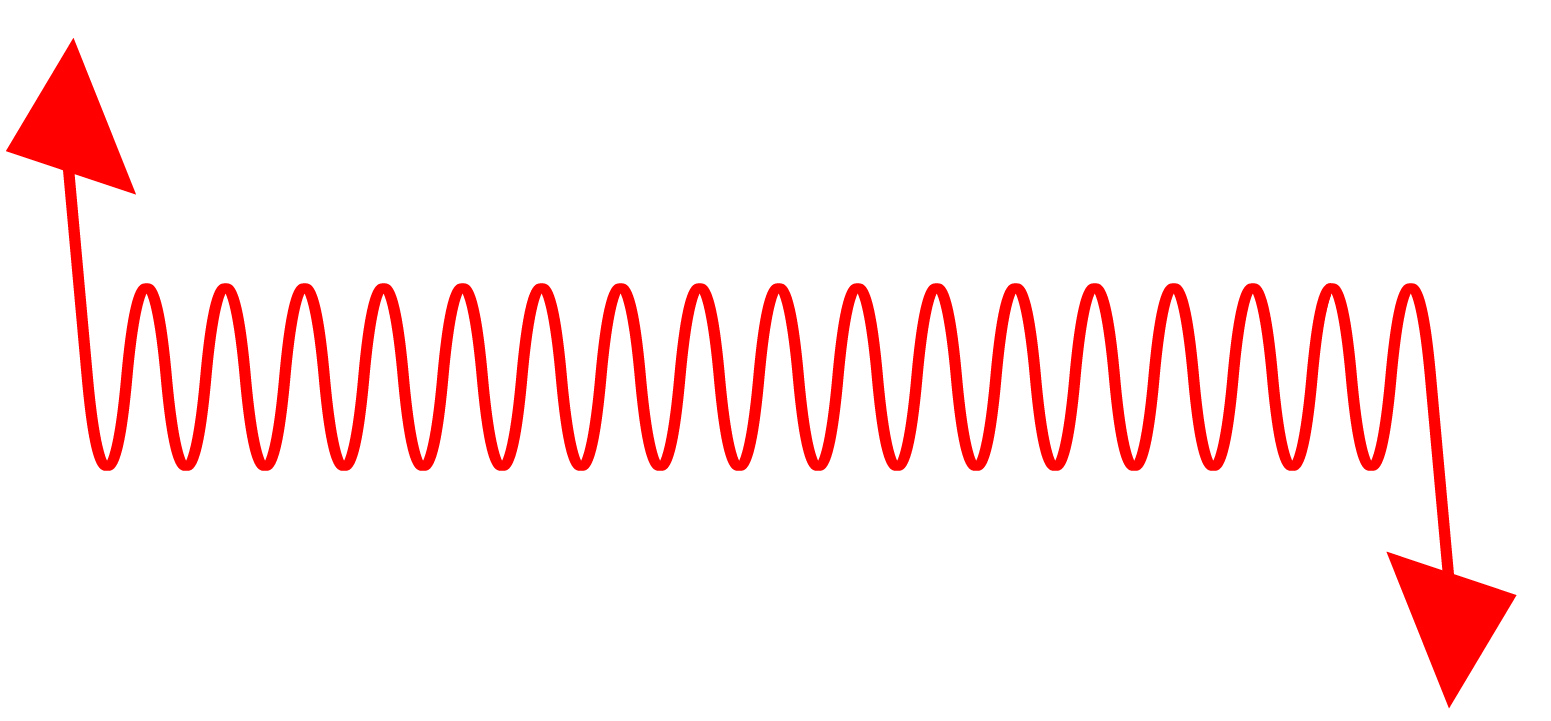

ビブラートとは、一定の音を保ちながら音を上下に揺らす歌唱テクニックです。

カラオケの採点にも導入されているため、身近に感じる人も多いのではないでしょうか。

「波が大きくゆっくりとしたビブラートは迫力のある歌声」

「波が小さく細かいビブラートは泣いているような感情的な歌声」

など、ビブラートは使い所や出し方によって雰囲気を大きく変えることができるのが魅力です。

ビブラートの出し方には以下の3種類があります。

- 喉を揺らして出す

- 横隔膜を動かして出す

- 顎を揺らして出す

喉を揺らして出す

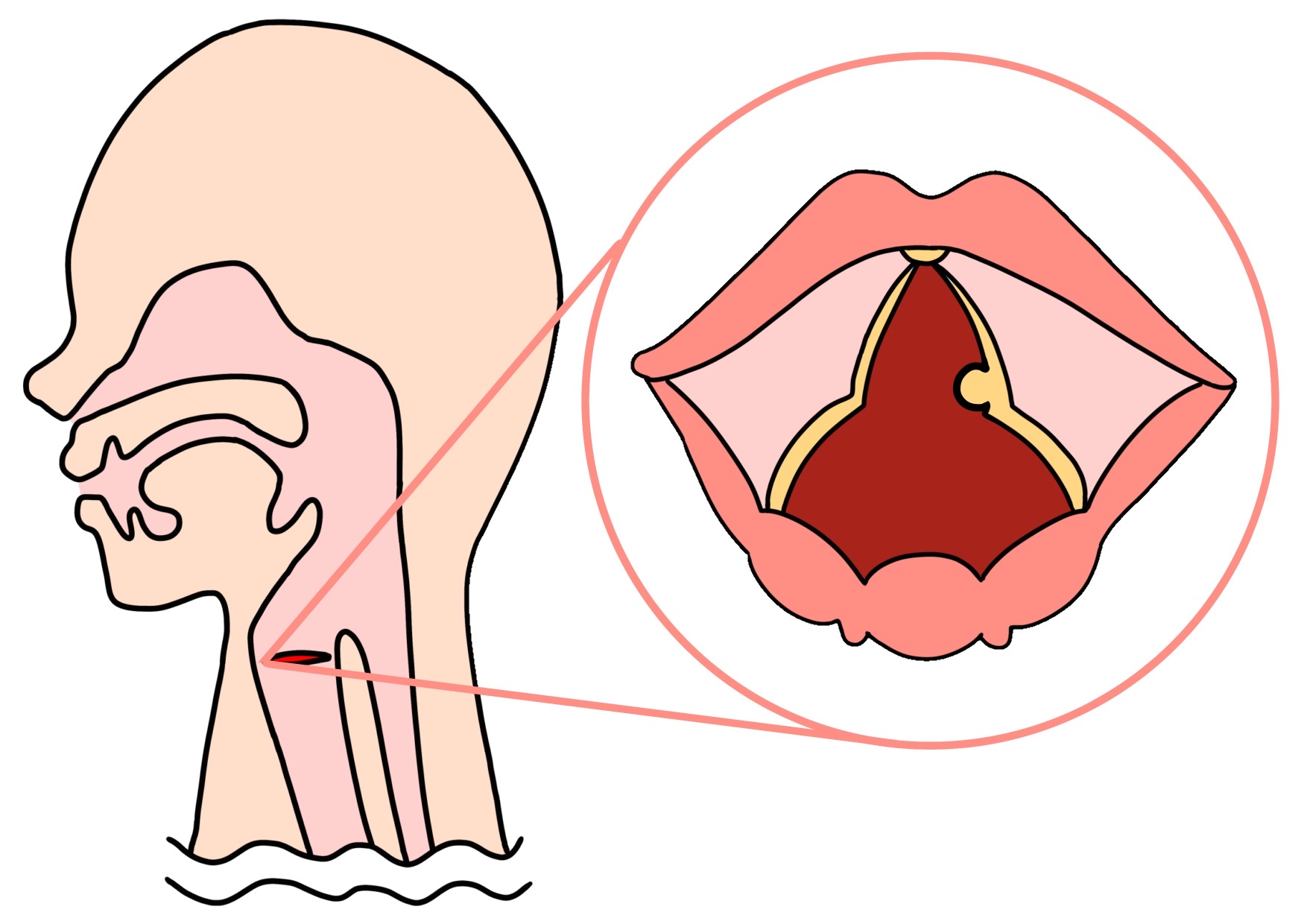

喉にある喉仏の位置を変えることで、音を上下に揺らすことができます。

喉を揺らして出すビブラートは波が細かく繊細なので、感情的な歌声を演出することができます。

高い声を出そうとした時は、喉仏が上に、低い声を出すときは喉仏が下に移動する感覚があると思います。この方法を使うのが、喉を揺らすビブラートです。

ただ、この方法は喉にかなりの負担がかかります。

長時間の使用は喉を痛める原因になりますので、注意が必要です。

横隔膜を動かして出す

喉を痛めないビブラートの出し方でおすすめなのが、横隔膜を動かす方法です。

横隔膜を動かして出すビブラートは、切ないバラードからテンポの速い曲まで幅広く使い分けられるのが特徴です。

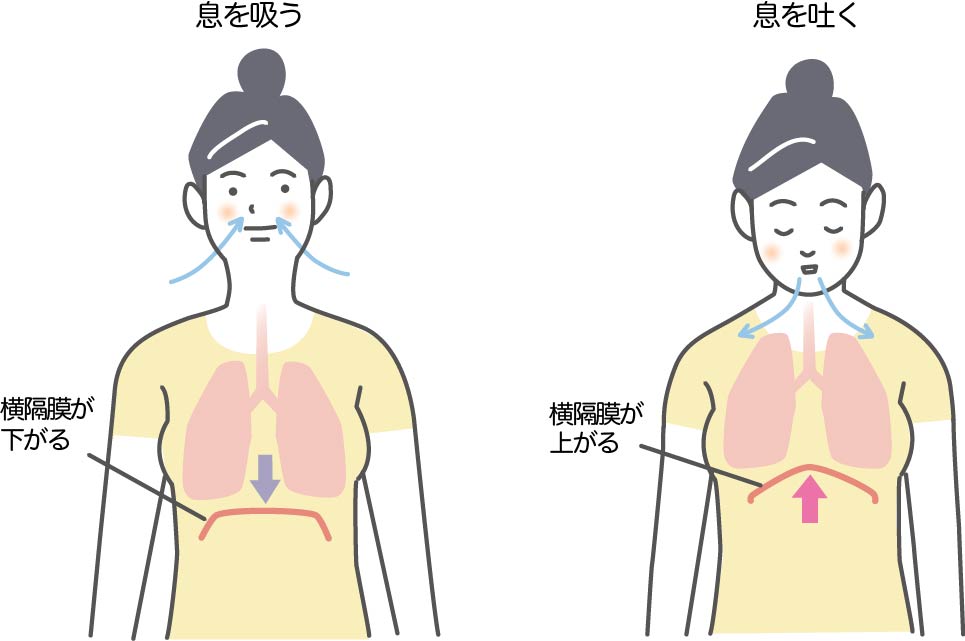

横隔膜とはあばら骨の下に付いている膜のような筋肉です。

この筋肉を刺激することで、喉を痛めることなく楽にビブラートが出せます。

慣れないうちは感覚を掴むことが難しいですが、慣れれば安定したビブラートを出せるようになります。

顎を揺らして出す

最も簡単にビブラートを出せるのが、この方法です。

出し方は、歌っている時に顎を「あうあう」と動かすこと。

口の中の空間を広げたり狭めたりすることで、音程が変わり、音を上下に揺らすことができます。

▶まなむすびで「音楽・楽器・歌(ボイトレ)・作曲」を学べる教室情報を探す

ビブラートの練習方法

ビブラートの出し方は3種類あることが分かった上で、次は上記3種類のビブラートの練習方法について解説します。

また、ビブラートの練習におすすめな動画も紹介しているので、合わせてチェックしてみてくださいね。

喉を使ったビブラートの練習方法

喉を使ったビブラートは、普段から意識せずに使っている人も多く、短期間で習得できる方法です。

例えば「ひゅ~」と高い声で風の音を表現してみてください。無意識に「ちりちり」と細かいビブラートがかかっていませんか?

低い声だと「う~ら~め~し~や~」と言うときにも、細かいビブラートを無意識にかけていると思います。

喉を使うビブラートは細かく、ちりちりとした特徴があり、「ちりめんビブラート」と呼ばれることもあります。

このビブラートを練習する時は、喉をリラックスすることを意識してください。

喉が緊張していると、ビブラートがかかりにくくなったり、無理にかけようとして喉を痛めたりする可能性があります。

どうしても喉に力が入ってしまう人は、弱い裏声にビブラートをかけるのがおすすめです。

出しやすい音程を裏声で出しながら練習すると、喉に力が入りすぎることなく練習できますよ。

横隔膜を使ったビブラートの練習方法

他の練習方法よりも難しい反面、一度習得してしまえば使い勝手が良いのが、横隔膜を使ったビブラートです。

喉や顎を使わないのでかなり安定しており、揺れる速さを自由に変えられるのが特徴。

「バラードならゆったりしたビブラート」

「テンポの速い曲なら細かく速いビブラート」

のように、自分の歌いたい曲に合わせてビブラートの揺れ方を変えることができるのです。

「横隔膜を使ったビブラートは無敵なのでは?」

と思う人もいるでしょう。

しかし、普段動かすことがない横隔膜を使うのは意外と大変。

横隔膜はあばら骨の下に膜のように位置している筋肉ですので、筋肉である横隔膜が使えるようになるには練習の積み重ねが必須です。

ここでは横隔膜を使ったビブラートの練習方法を3つ紹介します。

- ドッグブレスをする

- 喉を広げる

- 声を出してみる

ドッグブレスをする

普段使わない横隔膜をいきなり使おうと思っても、簡単に使えるものではありません。

まずは、横隔膜を意識することから始まりますが、有効なのがドッグブレスです。

犬が舌を出して「ハッハッハッ」と呼吸しているのをイメージしてやってみてください。

この練習ではできるだけ鋭く息を出すことを意識します。

横隔膜の辺りに手を置いて練習すると、より横隔膜の動きを感じることができますよ。

喉を広げる

ドッグブレスができたら、次は喉を広げます。

イメージしづらい人はあくびをしてみてください。その時、喉仏が普段よりも下がると思います。

その状態でドッグブレスをしてみると、より呼吸が鋭く、深くなりませんか。

その感覚を意識しながら、安定して深いドッグブレスができるように練習してみてください。

声を出してみる

鋭く、深いドッグブレスが出来るようになったら、そのまま声を出してみてください。

慣れてきたら徐々に息よりも声の量を多くし、「あ~」と歌声に近づけていきます。

以上の練習を繰り返すことで、横隔膜を意識したビブラートがかけられるようになります。

顎を使ったビブラートの練習方法

顎を使ったビブラートは、顎を小刻みに動かして声を揺らす方法です。

練習方法は2つ。

- 「あ」と「う」を交互に発音する

- 「あうあう」とつなぎ目をなくすように徐々に速くする

この時に注意して欲しいのは、声を切らないことです。

「あ」と「う」を切って発音するのではなく、「あ~う~」と伸ばしたままで発音することを意識してみてください。

このビブラートは、顎を動かすだけなので比較的簡単に身に付けることができます。

しかし、顎を動かせるスピードには限界があり、ゆったりしたバラードには活用できる反面、テンポの速い曲には使いづらい特徴があります。

また、顎の動かし方によってはかなり音程がぶれる可能性もありますので、曲を歌いながら顎の動かし方を調整してみてくださいね。

ビブラートの練習におすすめの動画

ビブラートの練習におすすめの動画を3つ紹介します。

動画によって特徴が違いますので、自分に合ったビブラートの練習方法を探してみてください。

ビブラート初心者の人におすすめなのがこの動画。

3種類あるビブラートをそれぞれ代表的な歌手を例に挙げて解説後、その中でも一番スタンダードなビブラートの出し方について紹介されています。

2段階の練習方法を挙げているほか、練習する時の注意点についても触れているので、初めてビブラートに挑戦したいと思っている人にもってこいの動画です。

ビブラートに挑戦したけど、思ったように上手くできなかった人におすすめなのがこの動画です。

この動画では4つの練習方法が紹介されており、自分に合ったビブラートの練習方法を見つけることができます。

練習方法を紹介する時の例えがとても適確で、分かりやすい動画になっていますよ。

また、練習方法のほかにビブラートが苦手な人の原因や、歌での活用方法についても紹介されているので、ぜひ参考にしてみてください。

短時間の練習を継続して行いたいなら、この動画がおすすめです。

説明の後にすぐ実践する動画形式になっているため、実際にボイストレーニングを受けているような臨場感のある動画になっています。

男性と女性でよく使うフレーズを分けて練習方法の解説をしているので、男女共に観やすい動画になっています。

テンポ感も良く、動画を観ながら楽しくビブラートの練習を継続することができますよ。

▶まなむすびで「音楽・楽器・歌(ボイトレ)・作曲」を学べる教室情報を探す

ビブラートの綺麗な歌手

ビブラートの上達には練習はもちろん、プロの歌声を聴いて真似ることも大切と言えます。

ここでは、「喉」「横隔膜」「顎」でビブラートが綺麗な歌手を男女別に1名ずつ紹介します。

ビブラートの出し方や、使うフレーズによって曲の雰囲気はかなり変わります。

自分に合ったビブラートを身に付けることで、より歌声を魅力的にすることができるでしょう。

ぜひ、自分の声質や目指す歌の雰囲気に合わせて、真似したい歌手を探してみてください。

GACKT(喉ビブラート)

沖縄県出身のアーティスト。

3歳からピアノを始めクラシックに精通しているほか、5カ国語(日本語、中国語、英語、フランス語、韓国語)を話すマルチな才能をもっています。

GACKTは、アーティスト以外に俳優としても活躍。

日本刀やテコンドーなどのアクションを得意としており、NHKの大河ドラマにも出演しています。

喉ビブラートの代表といえばGACKTがまず挙げられます。

細かく、繊細なビブラートがロックの雰囲気と良く合っています。

特にサビのロングトーンで喉ビブラートが多く用いられています。

思わず引き込まれてしまう、迫力のある歌声です。

これだけの迫力が出せるのは、彼の歌唱力あってこそ。

ビブラートの波が一定なので、聴いていて心地良いのも魅力の一つですね。

森山直太朗(横隔膜ビブラート)

東京都出身のシンガーソングライター。

妻はピアニストの平井真美子。さらに母は森山良子、父はジェームス滝と音楽一家に育っています。

大学在学中から、都内の公園でギターを持って路上ライブを行っており、2003年にはNHK紅白歌合戦に「さくら(独唱)」で初出場を果たしています。

2年後の2005年には「風花」で2度目の紅白出場。母である森山良子の「さとうきび畑」で番組史上初の親子共演が話題になりました。

森山直太朗は透き通った綺麗な歌声が特徴です。

元々の綺麗な歌声にビブラートの豊かな響きが加わって、さらに洗練された曲になっています。

伴奏がピアノだけなので、素敵な歌声が際立っています。

動画を観るだけでも、横隔膜を使ってお腹から声を出していることが分かりますね。

五木ひろし(顎ビブラート)

現在は演歌歌手として広く知られている五木ひろしですが、1965年にデビュー以降、5年間で2度も芸名を変える不運な青年時代を過ごしていた過去があります。

1971年には「よこはま・たそがれ」がヒット。その年の紅白歌合戦に初出場。

以降、2020年の第71回NHK紅白歌合戦まで歴代最長記録である50回連続出場を果たしました。

顎を使ったビブラートの代表と言えば五木ひろしです。

波がかなり大きいビブラートが特徴的で、動画を観てもフレーズの終わりで顎が上下に動いていることがよく分かります。

宇多田ヒカル(喉ビブラート)

音楽プロデューサーの父・宇多田照實と歌手の母・藤圭子を両親に持つ宇多田ヒカルは、アメリカのニューヨークで生まれました。

15歳の時にCDデビューし、シングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンの大ヒット。

2010年に「人間活動」として音楽活動を休止するが、2016年に活動復帰。

復帰後のアルバム『Fantome』はその年のBillboard JAPAN年間総合アルバムチャートで1位を獲得。

その後もドラマの主題歌や映画のテーマソングに起用される曲を多くリリースし、活躍しています。

女性の喉ビブラートで代表的なのは宇多田ヒカルです。

細かいビブラートが曲と良く合っており、切ない雰囲気が繊細に表現されています。

フレーズの終わり以外にも喉ビブラートが使われていて、耳に残る中毒性のある曲になっていますね。

喉ビブラートは波の周期が速いため、フレーズの途中にも入れやすい特徴があります。

MISIA(横隔膜ビブラート)

長崎県出身のMISIAは、5オクターヴの音域をもつと言われる世界を代表する歌手です。

20歳の時にファーストシングル「つつみ込むように…」でメジャーデビュー。

デビューアルバムの『MOTHER FATHER BROTHER SISTER』は250万枚を超えるミリオンセラー、7枚目のシングル「Everything」は200万枚を超えるミリオンセラーとなっています。

2004年には女性アーティスト初の5大ドームツアーを開催したほか、2021年の東京オリンピックでは国歌を独唱し注目を集めました。

伸びやかな歌声が特徴のMISIAは、横隔膜のビブラートを使っています。

特にサビのロングトーンでのビブラートは圧巻。

感情的に歌い上げることによって、聴き手の心にグッと刺さる素敵な曲になっています。

ビブラートに関わらず、曲全体で横隔膜を使いお腹から声を出しており、迫力のある歌声が魅力的ですね。

瀬川瑛子(顎ビブラート)

歌手の瀬川伸を父にもつ瀬川瑛子は、東京都で生まれ育ちました。

父のステージの前座を経て、1967年にデビュー。1970年に「長崎の夜はむらさき」で50万枚のヒットを記録しています。

1986年にリリースした「命くれない」が翌年のオリコンシングルチャートで年間1位を記録し、ミリオンヒットとなりました。

女性の顎を使ったビブラートで代表的なのは、瀬川瑛子です。

動画でも分かるように、顎を動かすことでビブラートをかけています。

ビブラートを用いることで、響きが多くなり、曲に深みが出ています。

ロングトーンでのビブラートは、彼女の深く安心感のある歌声をより魅力的にしていますね。